原標題:太空采礦,離現實還有多遠(瞰前沿)

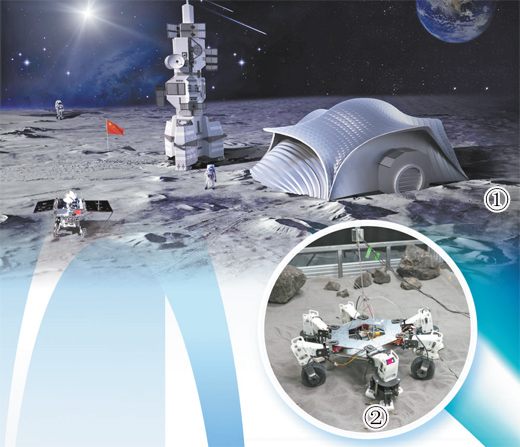

圖①:華中科技大學提出的月球玄武基地方案模擬圖。華中科技大學供圖 圖②:太空采礦機器人試驗機。中國礦業大學供圖

圖①:華中科技大學提出的月球玄武基地方案模擬圖。華中科技大學供圖 圖②:太空采礦機器人試驗機。中國礦業大學供圖

浩瀚宇宙中蘊藏的豐富資源,一直吸引著科學家去探尋。前不久,中國礦業大學研制出我國首臺太空采礦機器人,這一科技突破,再次引起人們對太空資源的關注。為了追逐太空采礦夢想,科學家在太空資源勘查、鉆孔技術及原位利用等方面開展了一系列探索研究。“星際礦工”如何采礦?本期“瞰前沿”,我們就來看看太空采礦離現實還有多遠。

——編 者

為什么去?

既能獲取地外資源,也能牽引深空探測技術發展

人們向往太空采礦,最直接的需求是獲取太空資源,以應對未來地球礦產資源可能枯竭的難題。

太空有哪些資源?遠的不說,月球、太陽系中的小行星等就蘊藏著豐富的資源,其中一些還是地球缺乏的。科學家發現,月壤含有豐富的太陽風氣體,其中有可控核聚變的重要原料——氦—3;月球上廣泛分布的克里普巖,富含釷元素和稀土元素,且儲量很可觀。

在木星和火星軌道之間有一個小行星帶,主要由巖石和金屬構成的小天體組成。這些小天體富含鐵、鎳、鈷、鉑族金屬等,以及水冰和氫氧化物,可用于太空基建、能源供應和生命支持等。

太空采礦的意義不止于此。“太空采礦與空間技術、采礦學、空間信息科技以及天文學、行星科學等密切相關,能夠牽引科技與太空探索的發展。”中國礦業大學機電工程學院教授劉新華說。

近地小行星因其資源集中、開發潛力大且技術門檻較低,成為科學界關注的熱點。劉新華介紹,小行星帶中的鉑族金屬儲量驚人,一顆直徑1公里的小行星可能蘊含1億噸鉑,潛在開采價值很高。

哪些太空資源值得開采?在廣東深圳科學技術館館長、深圳理工大學教授鄭永春看來,太空資源主要包括兩方面,即地球上稀缺的、值得花巨大代價去開采的一些高價值資源,以及長期太空生活所需的資源(比如有機物、水)。“有的資源從地球上帶過去,成本非常高,必須原位利用。”鄭永春說。

哈勃望遠鏡曾對小行星帶內的靈神星進行光譜分析,發現它的金屬含量高達82.5%,且這些金屬大多暴露在表面。

鄭永春解釋,小行星是太陽系形成之后的殘留物,有的以巖石為主,有的以金屬為主。據估計,靈神星的主要成分是硅酸鹽巖石和鐵、鎳等金屬。

難在哪兒?

深空通信、能源供應、運輸物流等環節都面臨巨大挑戰

太空采礦是一個長期的、極其復雜的系統工程。

首先是微重力環境作業的挑戰。小行星質量相對較小,引力極低,有的甚至接近零重力。傳統采礦設備在這樣的環境里難以穩定作業,可能因反作用力而失控,礦石采集運輸效率極低。

“我們團隊開發的太空采礦機器人,其基本形態為6足模式,有3個輪足和3個爪足,主要是為了適應太空中的微重力環境。”劉新華說,為解決失重帶來的漂移,科研團隊模擬昆蟲的爪刺結構,設計了特殊的爪刺足。

除微重力的問題外,太空采礦工作還要面對原位資源利用的技術限制、極端輻射等情況,以及深空通信、能源供應、運輸物流等困難,每一個都是巨大的挑戰。

以能源供應為例,傳統的深空探測依賴太陽能,深空或小行星帶光照弱,太陽能電池效率大幅下降。小型核反應堆仍處于試驗階段,穩定性和安全性有待驗證。“長期任務依賴可持續能源,現有技術難以滿足高能耗需求。”劉新華說。

“將礦石從深空運回需克服巨大引力場,燃料消耗成本極高;若資源用于建設月球和火星基地,需建立軌道中轉站和可重復運輸系統,目前技術成熟度低。”劉新華說。

為解決一系列難題,劉新華教授團隊在實驗室模擬近地小行星環境,在地面對太空采礦機器人工作進行驗證。結果顯示,該機器人結合輪足與爪足設計,能夠適應月球和小行星的復雜地形,集移動、錨固、鉆探和采樣功能于一體,可同時處理多種資源。另外,通過模擬微重力的懸掛機構,測試了該機器人運動特性的可行性。

“太空采礦成本主要與運載能力相關。”鄭永春說,大幅度降低從地球到太空之間的運輸成本,是“星際采礦”的前提,因此實現火箭重復利用非常關鍵。

前景如何?

相關研究處于初級階段,科學家從資源勘查、鉆孔技術等多方面開展探索

有關太空采礦的研究目前仍處于初級階段。經過半個多世紀的深空探測,人類積累了較為豐富的資料及前期技術,其中部分技術經過改造、深化,未來可用于太空采礦,例如資源勘查、鉆孔技術及原位資源利用等。

在太空采礦裝備的研發方面,劉新華說,國際科學界推進的研發主要集中在自主機器人、原位資源利用、微重力環境作業、高效能源系統和材料技術等領域。例如,日本和美國成功驗證了小行星采樣技術;美國國家航空航天局專為月球采礦設計了機器人,配備旋轉挖掘臂,可在低重力環境下高效采集月壤。

“短期內,試驗性開采將以月球和小行星為目標,推動技術驗證和商業化探索;中長期來看,太空采礦有望實現規模化,支持月球和火星基地建設,并催生太空經濟。”劉新華說。

鄭永春認為,太空采礦的主要目的是滿足未來人類在太空中長期生活的需求,比如建立月球基地、火星城市等。“很大程度上,太空探索的進展程度取決于人類的決心。太空探索的投入似乎看不到產出,但會對科學發現和技術進步產生巨大的帶動作用,從而產生巨大的經濟和社會價值。”

太空采礦機器人的未來形態是什么樣?

在劉新華的設想中,它是全自主的“太空工廠”,即具備自修復能力與跨天體適應性,可以遠程操控,或通過腦機接口實現人機深度融合。要實現這些,有賴于人工智能、材料科學和能源技術等方面的突破,以及全球太空資源開發上的深度合作。

太空采礦機器人目前仍處于持續完善中。“團隊將圍繞模塊化、智能化和資源高效利用等方面持續優化。”劉新華說。

本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-146-116.html太空采礦,離現實還有多遠

相關文章:

朋友圈求介紹工作的說說11-09

工作的格言54條09-27

收稻谷的朋友圈說說07-05

市場營銷的實習報告10-22

中行收入證明書07-16

學雷鋒紅領巾廣播稿02-26

入黨積極分子學習心得體會800字08-16

弘揚工匠精神技能成就夢想演講稿08-08

觀電影《時間之子》有感06-02

一幅漫畫給我的啟示作文01-07

二年級霧的作文12-10

體育教學讀書筆記10-26

蘇州大學理科類好專業有什么02-16

班主任給學生的評語14篇07-23

除夕手抄報可愛漂亮01-21

霸氣朋友圈文案12-09

初中生自我介紹09-06

測井新技術新方法范文8篇08-15